Indice

Introduzione

Le coronarie sono le arterie che irrorano il muscolo cardiaco. Diversi fattori di rischio cardiovascolare possono causare nel tempo la malattia di questi vasi (coronaropatia).

Il meccanismo alla base della malattia è l’accumulo di colesterolo all’interno della parete vasale, responsabile della formazione di placche coronariche.

Queste ultime possono andare incontro ad accrescimento progressivo, comportando una riduzione significativa del lume del vaso (stenosi) che impedisce ad un adeguato flusso di sangue di raggiungere il tessuto cardiaco sottostante, causando la sofferenza (ischemia miocardica).

In questa condizione, il paziente accusa dolori al petto che si accentuano, di solito, con lo sforzo fisico.

Collateralmente, una placca lipidica può subire un’improvvisa rottura: in questo caso, il riversarsi del colesterolo all’interno del vaso, rappresenta uno stimolo consistente per le piastrine ad aggregarsi prontamente; di conseguenza, il lume del vaso viene completamente e rapidamente obliterato, causando una repentina cessazione del flusso di sangue (infarto miocardico).

In entrambi i casi, è necessario intervenire per garantire un adeguato ripristino del flusso di sangue all’interno del vaso malato, pena rispettivamente, la persistenza dei sintomi o la “morte definitiva” dell’area di muscolo cardiaco irrorata dalla coronaria colpita.

La coronarografia

La coronarografia è la metodica diagnostica che permette di visualizzare il lume delle arterie coronarie, attraverso l’iniezione al suo interno di mezzo di contrasto. Si tratta di una metodica invasiva, associata ad un tasso di complicanze estremamente basso.

In breve, il primo step consiste nel guadagnare una “porta d’accesso” per raggiungere le arterie coronarie che originano dalla prima porzione dell’aorta, in prossimità del cuore stesso.

Poiché bisogna navigare nel sistema arterioso, sarà quindi necessario ottenere un accesso parimenti arterioso. In passato, l’approccio consisteva unicamente nella puntura dell’arteria femorale (localizzata nell’inguine), perché questo vaso è dotato di ampio calibro.

Negli ultimi due decenni invece, si è affermato l’approccio dell’arteria radiale localizzata nel polso: sebbene il calibro di questo vaso sia più piccolo rispetto all’arteria femorale, il comfort per il paziente nell’immediato periodo dopo la coronarografia è decisamente migliore, poiché entro le prime ore è già possibile iniziare a camminare.

A prescindere che la puntura sia femorale o radiale, viene introdotto un piccolo tubicino di plastica chiamato introduttore che permette all’operatore di inserire nella circolazione arteriosa dapprima delle guide che fungono da battistrada e su queste ultime dei cateteri (anch’essi costituiti da tubicini di plastica della lunghezza di circa 100 cm), raggiungendo di fatto il sito di origine delle coronarie.

Attraverso la manipolazione di cateteri è possibile ingaggiare selettivamente le arterie coronarie, sia destra che sinistra. A questo punto, collegando l’estremità del catetere ad un erogatore di mezzo di contrasto, si procederà all’iniezione di quest’ultimo all’interno del lume coronarico.

Tutte le fasi della coronarografia sono monitorate mediante un controllo angiografico, attraverso cioè l’emissione di radiazioni ionizzanti (si avvale della stessa tecnica che viene applicata quando facciamo una radiografia del torace).

Il mezzo di contrasto appare più scuro ed un restringimento delle coronarie può essere facilmente interpretato come una riduzione del calibro del vaso nel suo decorso.

Qualora le coronarie non dovessero presentare nessun restringimento significativo (in linea di massima viene considerato significativo un restringimento >50% del lume coronarico), l’esame si considera terminato e l’operatore rimuove prima i cateteri e poi l’introduttore, comprimendo il sito di puntura per facilitare l’emostasi. In caso contrario, si procederà con l’esecuzione dell’angioplastica.

L’angioplastica

L’angioplastica coronarica rappresenta lo step successivo alla coronarografia ed è la procedura con la quale si cura la stenosi coronarica: in questa fase sarà quindi, necessario entrare all’interno del lume coronarico ed eseguire delle manovre terapeutiche.

La prima angioplastica risale al 1977 e si deve all’intuizione pionieristica del Dr. Andreas Grüntzig. Analizzandola a ritroso è possibile dire che si trattò di una procedura rudimentale ma che di fatto ha aperto la strada alla cardiologia interventistica.

Le prime angioplastiche si avvalsero solo della dilatazione semplice con un pallone coronarico, cosiddetta “balloon angioplasty”.

Negli anni a seguire, diversi studi dimostrarono come la sola angioplastica con pallone fosse associata ad un tasso di richiusura del vaso particolarmente alto (30-50% a 12 mesi), dovuto sostanzialmente al ritorno elastico del vaso stesso (la cui parete è costituita anche da fibre elastiche).

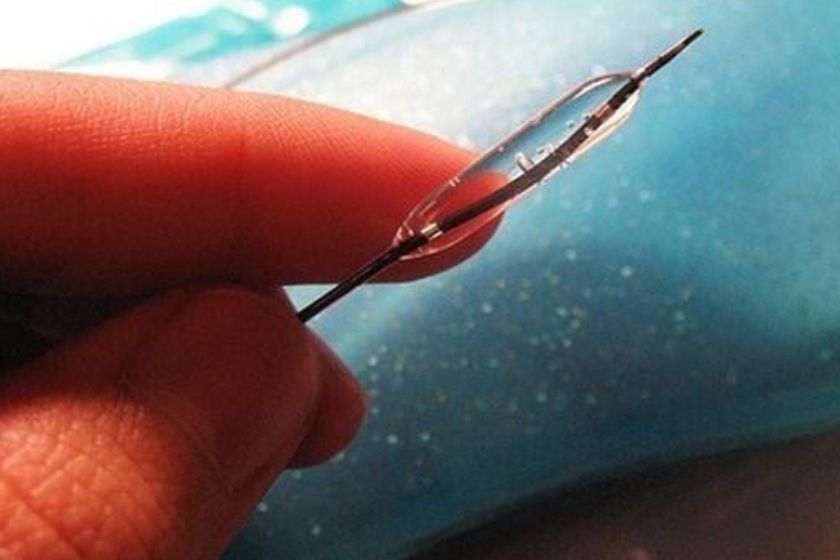

Per tale motivo, nel 1986, la tecnica di rivascolarizzazione coronarica fu implementata attraverso il posizionamento di uno stent (una piccola rete metallica di forma cilindrica) a livello della stenosi che doveva assurgere alla funzione di supporto, in grado di impedire il ritorno elastico del vaso.

Stent metallici

I primi stent erano costituiti interamente da metallo. L’utilizzo dei stent fece registrare un calo sostanziale dei re-coil, ma nonostante ciò il tasso di restringimenti era inaccettabilmente alto (20-30% a 12 mesi).

Il meccanismo alla base delle “restenosi” (ovverosia nuove stenosi all’interno degli stent impiantati) successive all’impianto dei primi stent fu individuato in una risposta iperproliferativa abnorme del rivestimento interno della parete del vaso venuto a contatto con lo stent: la presenza dello stent metallico rappresentava un corpo estraneo all’organismo e per tale motivo latore di uno stimolo infiammatorio.

Allo stesso tempo, specialmente nell’immediato periodo post-impianto, la presenza delle maglie metalliche non ancora ricoperte dal nuovo strato della parete del vaso, rappresentava uno stimolo considerevole per le piastrine ad aggregarsi, determinando la formazione di un coagulo in grado di obliterare completamente il vaso (questo fenomeno si chiama “trombosi intrastent”).

Per mitigare la trombosi intrastent, permettendo al vaso di rigenerare un nuovo strato interno che coprisse le maglie metalliche dello stent impiantato, nel 1996 fu introdotta la duplice terapia antiaggregante da somministrare nell’immediato periodo post-angioplastica.

Stent medicati

Solo pochi anni dopo, nel 2003-2004, furono introdotti sul mercato due nuovi tipi di stent: caratterizzati sempre da un’ impalcatura metallica, ma rivestita esternamente dalla presenza di un quantitativo di farmaco, in grado di essere rilasciato una volta che lo stent fosse a contatto con la parete coronarica.

Si apriva di fatto l’era degli stent medicati di prima-generazione, dotati appunto della capacità di rilasciare in sede un farmaco ad attività anti-proliferativa, volto a mitigare il fenomeno dell’iperproliferazione del rivestimento interno del vaso a contatto con lo stent.

L’impiego dei stent medicati di prima-generazione apportò un ulteriore calo delle restenosi intrastent rispetto agli stent metallici (5-15% a 12 mesi).

D’altro canto, l’introduzione degli stent medicati di prima-generazione inaspettatamente, si accompagnò ad un alto tasso di trombosi intrastent tardive (dopo i 30 giorni dall’impianto) e molto tardive (dopo un anno dall’impianto).

Tra i meccanismi supposti, la ritardata re-endotelizzazione (dovuta all’attività antiproliferativa del farmaco) è stata individuata come la principale causa di trombosi intrastent tardiva e molto tardiva.

Nel tentativo di ridurre queste ultime complicanze, fu proposto un prolungamento del tempo di assunzione della duplice terapia antiaggregante dopo impianto degli stent medicati e furono apportate migliorie tecnologiche a carico degli stent stessi.

Ed è grazie ai progressi ingegneristici che nel 2008 sono stati commercializzati gli stent medicati di seconda generazione. La nuova caratteristica fondamentale risiede nella presenza di un’impalcatura più sottile (80-90 µm contro 130-140 µm). Ciò si è tradotto in un’ennesima riduzione del tasso di restenosi (≤5% a 12 mesi) e delle trombosi intrastent.

Alla luce di tutte queste evidenze, attualmente i moderni stent medicati sono da considerare gli stent di prima scelta in ogni scenario di rivascolarizzazione coronarica. Al fine di minimizzare ancor di più i rischi di restenosi e trombosi intrastent, recentemente sono stati proposti sul mercato gli stent medicati di terza generazione, caratterizzati da uno spessore delle maglie metalliche ancor più sottile (60 µm). L’utilizzo di questi device ha dimostrato già ottimi risultati nella pratica clinica.

Stent riassorbibili

Idealmente, nonostante tutti questi miglioramenti nella produzione degli stent medicati, la natura permanente metallica porta con sé alcuni svantaggi.

La presenza stabile delle maglie metalliche preclude infatti, la possibilità al vaso coronarico di acquisire nel tempo le innate proprietà vasomotorie.

Non solo, l’utilizzo di stent metallici, in molti casi preclude al paziente l’eventuale possibilità di sottoporsi ad interventi di rivascolarizzazione chirurgica (by-pass aorto-coronarico), qualora la situazione clinica lo richiedesse.

Infine, bisogna ricordare che la presenza di uno stent, seppur costituito da moderni materiali biocompatibili, rappresenta pur sempre un corpo estraneo all’interno dell’organismo e come tale, in grado di innescare una risposta infiammatoria anche tardiva.

Sono questi i motivi promotori dell’idea di creare uno stent fatto interamente da materiale bioriassorbibile e che nel tempo scompaia completamente.

L’utilizzo nella pratica clinica del primo stent completamente riassorbibile (chiamato Absorb BVS) è iniziata circa 10 anni fa.

Questo stent, fatto interamente da acidi-poli-lattici, ha la caratteristica di riassorbirsi completamente entro 3-5 anni dall’impianto, scomparendo dalla parete del vaso.

Inizialmente i risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti ma diversi studi a medio termine, hanno dimostrato che la performance degli Absorb BVS era decisamente inferiore rispetto agli stent metallici medicati di seconda generazione.

Il problema era un tasso più alto di restenosi ma soprattutto di trombosi intrastent. Le motivazioni di questo insuccesso sono state studiate a fondo e sono rappresentate sostanzialmente dalle peggiori caratteristiche tecnologiche degli stent riassorbibili: gli acidi poli-lattici hanno una forza radiale (la forza che garantisce agli stent di espandersi) inferiore rispetto alle leghe metalliche e per ovviare a questo limite, è necessario che siano dotati uno spessore più marcato.

Ma lo spessore più marcato (come abbiamo sottolineato prima) rappresenta un ingombro nel lume del vaso e facilita la formazione di trombi piastrinici. Il loro utilizzo è attualmente vietato (a partire da Settembre 2017), se nell’ambito di studi clinici.

Nonostante ciò, l’idea di avvalersi di uno stent che con il tempo non lascia traccia non è tramontata: sono in corso sperimentazioni cliniche con stent riassorbibili di nuova generazione, che presentando uno spessore più sottile e un più rapido riassorbimento, si configurano come una valida prospettiva terapeutica nel futuro prossimo.

Un concetto che ripropone la strategia del “non lasciare nulla nelle coronarie” (“leave nothing behind”) è infine, rappresentato dall’angioplastica con i palloni medicati.

Questi dispositivi sono uguali ai palloncini utilizzati inizialmente, con la differenza di essere rivestiti da farmaco antiproliferativo (al pari degli stent) che viene rilasciato quando il pallone viene gonfiato e va a contatto con la parete.

Tuttavia, non è ancora chiaro quali siano i campi di applicazione migliori per i palloni medicati.

Conclusioni

In definita, l’angioplastica delle stenosi coronariche, si avvale di diverse metodiche:

- Angioplastica con pallone semplice

- Angioplastica con posizionamento di stent

- Angioplastica con pallone medicato

L’impianto di uno o più stent rappresenta ad oggi il tipo di intervento più utilizzato per trattare le stenosi coronariche.

Per evitare che lo stent possa richiudersi precocemente il paziente dovrà assumere per un periodo di tempo variabile (dai 3 ai 12 mesi) la duplice terapia farmacologica antiaggregante.

Con queste norme farmacologiche i risultati a breve e lungo termine dell’angioplastica sono ottimali, con un tasso di complicanze molto basso.

Contatta l’esperto in merito all’argomento.

Dott. Andrea Buono

Cardiologo Emodinamista, esperto in diagnosi e trattamento percutaneo della cardiopatia ischemica

Cardiologia Interventistica, Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Milano